Когда снится выпадение зубов, то кто-то умрет

Складывание циркового шатра везде выглядит одинаково, как большие похороны, всегда ночью, после последнего выступления в городе.

Когда ограждение цирка снято, под наш вагончик иногда приходят чужестранцы и прижимаются лицами к стеклу. Я чувствую себя тогда, как рыба на базаре. Спальные вагончики и клетки перевозят на вокзал, медленно, как траурную процессию, и грузят на поезд. Все во мне растворяется, а ветер веет сквозь меня навылет.

Больше всего я хотела бы быть такой, как эти люди извне. Там все умеют читать и все знают, имеют души из белой муки. Больше всего мне бы хотелось быть мертвой. Тогда все на моих похоронах будут плакать и всех будет мучить совесть.

Грусть делает старой. Я старше детей за рубежом. В Румынии все дети рождаются старыми, потому что уже в мамином животе они - бедные и должны выслушивать жалобы родителей. Здесь мы живем, как в раю. Однако я не становлюсь от этого младше.

Дома мои родители выступали в государственном цирке. И были очень известными.

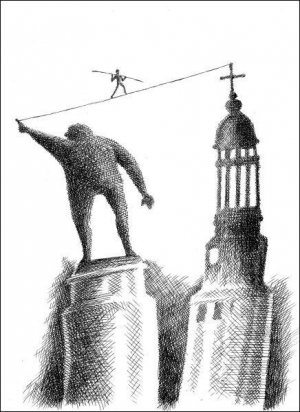

Диктатор оградил Румынию колючей проволокой

Мои папа и мама, моя тетя, моя сестра и я убежали на самолете за границу — после того, как мой папа украл деньги из цирковой кассы. Мама пошла с этими деньгами в гостиницу "Интернациональ", сделала красивые глаза и купила доллары.

Мертвые живут лучше живых, в раю не нужен паспорт для путешествий, говорит мама. Моя тетя оставила там своего мужа. Почти никогда она о нем не говорит. Тем более моя мама говорит о своей многочисленной семье, плачет при этом и бьет себя в голову. Это похоже на какой-то балет. Тетя не плачет, потому что старше мамы.

— Мы — добрые люди, — говорит моя мама, — потому что мы — православные.

— Что такое "православные"?

— Ну, это когда веришь в Бога, — отвечает мама.

У православных прежде всего поют, едят и молятся. Но я там еще никогда не была. Моя тетя всегда делает коржи из манной крупы, украшая их шоколадными шариками. Но мы их съедаем сами, потому что поблизости нет ни одной православной церкви, чтобы мы могли их принести как дар. Во время поедания коржей моя мама плачет и перечисляет всех умерших в семье. Тетя моргает мне и говорит: твоя мама должна стать оперной певицей.

Диктатор запретил Бога

Но за рубежом мы можем быть верующими, хотя здесь почти нет православных церквей. Еженощно я читаю молитву, которой меня научила мама. Дома дети не могут молиться и рисовать Бога. На рисунках всегда должен быть диктатор и его семья. В каждой комнате висит его портрет, чтобы все дети знали, как он выглядит. Его жена имеет полгорода ботинок и использует дома как шкафы.

Диктатор по профессии сапожник, а свой аттестат купил. Он не умеет ни читать, ни писать, — говорит мама, — он глупее стены. Но стена не убивает, — говорит папа.[.]

В каждом новом месте я выкапываю ямку в земле перед нашим цирковым вагончиком, кладу внутрь руку, а потом голову и слушаю, как дышит и жует под землей Бог. Иногда мне хочется полностью к нему закопаться, хотя я боюсь, что он меня укусит.

Бог всегда голоден

Он охотно пьет мой лимонад, я втыкаю в землю соломинку и даю ему пить, чтобы он берег мою маму. И еще кладу ему в ямку немного вкусной еды, которую готовит моя мама.

Люди боятся Бога, потому идут на небо. Там есть специальный отдел для циркачей, которые умеют летать.

Мой папа стар, как мой дедушка, но я не думаю, что он это замечает

С тех пор, как мы выехали из дома, папа стал кинорежиссером. Он всегда ходит с камерой и снимает все вокруг. Он тратит на это почти все наши деньги. Нас он тоже снял, и даже моих кукол.

Однажды мама застрелила папу от ревности, заслонила руками лицои кричала: "Спасайте! Нет! Спасайте!" Очень хорошо у нее вышло, но папа все равно рассердился, потому что она захохотала. В Африке папа нанял несколько дикарей из джунглей, чтобы меня похитили. В другом фильме он положил мне на грудь резинового ужа, а я должна была кричать, тогда он вышел из кустов и спас меня.

Мой папа отказался с нами прощаться

А раз он хотел выпрыгнуть из окна поезда на полной скорости, держась за простыни, которые он привязал к багажной полке. А когда мама отказалась это снимать, они начали драться. Папа бросился на маму. Она крикнула. Тогда я ударила папу. Он отвернулся. Бабах!

Мое лицо вспухло, как хлебное тесто, и в следующем городе мама ходила со мной к врачу. С моим папой часто случались драки. В стране, откуда он родом, это норма. В своих фильмах папа иногда разговаривает на родном языке, моя мама и я чаще всего играем немые роли. Или кричим: "Спасайте!"

***

Мою сестру и меня вдруг завезли в один дом в горах. Собирая вещи, мама обнимала нас и целовала, как заведенная кукла. Обцеловала также нашу одежду. Я заберу вас оттуда очень скоро, — все время повторяла она.

Мой папа отказался с нами прощаться. Он ругался и бил себя в лицо: я убью каждого, кто коснется моих дочерей! Потом молча отвернулся к нашему маленькому черно-белому телевизору, на который он наклеил цветную пленку. Лицо ведущей выглядело как разноцветные шарики мороженого.

За нами с мамой приехала госпожа Шнидер, которая со времени нашего побега занималась нашими документами. — А есть в том доме врач? — постоянно допытывалась мама. Уверены ли вы, что моих детей там не похитят и не отравят?

Может, наши родители нас продали? В Румынии это часто случается

Езда на машине длилась несколько лет. Я хотела запомнить дорогу, чтобы можно было потом вернуться. Но чем больше я напрягалась, тем больше все становилось похожим, как будто кто-то сильно постирал пейзаж. Деревья упаковали свои листья, как мама наши платья. Падал снег. Автомобиль поднимался по серпантину вверх. А теперь он непременно упадет в бездну.

Большой дом, окруженный горами. Как только мы вышли, я уже не знала, с какой стороны мы прибыли. Дорога, откуда мы прибыли, исчезла. Нас приняла женщина, которая выглядела так, как будто под платьем у нее спрятано несколько человек. Это директор, — сказала госпожа Шнидер. Я — госпожа Гитц, — сказала директор. И повела нас в комнату с четырьмя деревянными кроватями. Подушки и одеяла на кроватях тоже выглядели, как будто снег. Я не хотела класть свой чемодан.

Директор отворила окно и показала садик. Летом вы сможете собирать здесь клубнику, сказала она. От нее пахло беконом и разговаривала она на языке, который звучал, как песня. Моя сестра понимала больше слов, чем я.

Летом. А сейчас зима. Останемся здесь навсегда, подумала я и начала плакать. Моя мама выглядела очень красиво и печально, потому что мы уже никогда не увидимся.

Я хочу свою маму запаковать в чемодан

Госпожа Гитц показала нам столовую, горницу и кухню. Все было чисто, убрано и пахло моющим средством. Трудно представить, чтобы кто-то здесь жил. В горнице проходят уроки, а потом детям можно играться, — сказала госпожа Гитц.

Моя мама вытянула полиэтиленовый пакет, набитый фотографиями, и рассказывала госпоже Гитц о наших больших успехах и многочисленных гастролях. С потемневш им взглядом она сказала: мои дети очень умные, она знают целый свет. Мы — международные артисты! Вы должны их хорошо кормить, только самой лучшей едой, вы понимаете! Я ежедневно буду звонить по телефону и спрашивать, хорошо ли они поели!

Наша мама выцеловывала нам дыры на щеках. Вместе с госпожой Шнидер они опять сели в автомобиль. Помахали рукой. Мама в это мгновение должна была умереть, — подумала я тогда, и мы похороним ее в садике под нашими окнами. Летом клубника будет напоминать по вкусу маму. Моя сестра и я стоим, держась за руки, перед порогом дома. Возле нас госпожа Гитц. Ее плечи, наверное, из резины, и если нам приспичит убежать, она протянет руки и поймает нас. В моем животе живет прожорливая зверушка, она уже съела мне ноги.

Этот дом называется интернатом, говорит моя сестра. Здесь человек должен быть очень грубым — иначе его раздавят горы. Нужно иметь много шкур, чтобы согреться.

Перевод с немецкого Тадея Шангры

Комментарии